引言:“消费级”芯片上车是目前的大趋势,但终将是一个过渡阶段。

最近,小米一款“车规级”纸巾盒火了,原因是小米创始人雷军在直播间高调宣传小米YU7的纸巾盒去了新疆测试,采用“车规级标准”,引发了舆论质疑。由于小米YU7的座舱芯片搭载的是消费级芯片高通骁龙8 Gen 3,不少人质疑为何无关紧要的纸巾盒能做到“车规级”,而作为汽车核心体验的座舱芯片则反而采用“消费级”呢?

关于这个事情,由于舆论场上混乱的杂音太多,甚至很多人对车规级和消费级的区别都不太清楚。因此笔者通过查阅资料,以及采访了汽车座舱方案公司的技术负责人,在这里尝试通过几个问答来解答或厘清一些对此事模糊不清的定义。(这篇文章的读者由于包括一些车圈小白,所以可能会对一些基本概念做一些科普。)

?问题一:小米YU7采用的高通骁龙8 Gen 3是“消费级”芯片吗?

答:是“消费级”芯片。

骁龙8 Gen 3采用的是4nm工艺,性能上是高通骁龙888的升级版本。与骁龙8 Gen 3性能接近的已量产车规芯片是高通SA8295P,而高通的舱驾一体芯片Snapdragon Ride? Flex SoC(QAM8775P)还没有量产。

在发布会现场,小米展示了一张PPT,表示搭载骁龙8 Gen 3的核心板通过了AEC-Q104车规级认证,并强调已通过行业标准2倍以上严苛耐久测试,覆盖超17类环境、280项测试场景。由于AEC-Q104是针对模组级别的车规认证,表示高通8 Gen 3的核心板在AEC-Q104测试中,通过了JESD22-A108高温工作寿命测试和JESD22-A104温度循环测试。

通过这种操作,骁龙8 Gen 3确实可以在符合车规级要求的环境中工作,但骁龙8 Gen 3依然是消费级芯片,这颗芯片本身也没有单独过AEC-Q100认证。

问题二:高通和MTK的车规级芯片与消费级芯片的差别?

答:

高通与MTK在同等性能级别的芯片型号对比,来源:与非研究院整理

问题三:小米为何要用消费级来做座舱芯片?

答:因为成本更低,体验更好。

根据供应链提供的数据,骁龙8Gen3的售价大约为160美金左右,骁龙8295的价格根据不同的使用环境在200-250美金之间。

骁龙8 Gen3具有4nm制程工艺、Adreno 750 GPU 的 3.15 TFLOPS 算力,在多屏交互、AR-HUD 渲染等场景上都更有优势,带来的1.35秒开机速度、15分钟整车OTA升级也超过小米su7用过的车规级座舱芯片骁龙8295。

比起车规的高通 8295 来说,骁龙 8Gen3 不仅更便宜,性能还更好。从安兔兔的跑分来看,8gen3 比 8295 高两倍多。这让 “不服跑个分”在手机行业玩得熟练的小米,在汽车领域形成了路径依赖。

问题四:其它车企为何选择车规级座舱芯片?

答:因为可靠性和安全性。

车规级芯片通常指通过AEC-Q测试认证的芯。通过这种认证,就如同拿到了一张通往车企供应链的“通行证”。然而,这种认证并不是强制性的,车企是否选择认证各凭需求和策略。

在功能安全的确定上,一般通过HARA分析(危害分析与风险评估)来导出安全目标,确定ASIL等级。对于数字座舱来说,ASIL-B是常见要求,因为座舱芯片主要负责仪表显示,关系到车内各个系统的报警信息。

从安全性上来看,一些不重要的系统,如车载娱乐系统和显示屏使用的DDI驱动芯片,由于不会影响到驾驶安全,可以更换为非车规级芯片。

传统的燃油车企对于AEC-Q测试的要求一般都比较严格。但是到了电动车时代,比如特斯拉和比亚迪等车企对于AEC-Q测试的要求就没那么严格了。

问题五:用骁龙8 Gen 3做座舱芯片会不安全吗?

答:目前对于座舱、车机芯片,并无明确的强制车规要求。

在ISO 26262《道路车辆功能安全》国际标准中,只明确要求刹车、转向这类以及车控的关键部分,必须采用车规级芯片。至于仪表盘、智能座舱被定为B级(中等安全等级),这意味着只要车企做了安全冗余,在部分电路失效情况下,整体功能还能正常运行即可。

小米YU7仪表显示屏由两个处理单元负责,分别是具备安全认证的辅助驾驶和仪表处理器(MCU)以及座舱娱乐处理器(高通8 Gen 3),加之整套控制器架构采用了集成式设计,因此模块之间的通信贷宽、响应速度都有所保证。简单来说,就是在路上骁龙8 Gen 3坏了,可能中控屏会黑屏或重启,但仪表盘不会受太大影响。

至于消费者如何看待这种可能发生的状态,以及是否真的会出现安全隐患,就需要根据具体情况客观分析了。比如你如果用中控屏在开车的时候炒股,突然死机让你损失了几个亿这种情况,确实不太安全。

问题六:还有哪些车厂用过消费级座舱芯片?

答:根据目前网络公开过的信息,已知用过消费级芯片做座舱的品牌包括特斯拉、比亚迪、极氪、高合、小米,还有一些品牌疑似也用过,但是由于比较低调没有过公开信息。

这些品牌中,比亚迪的汉、唐、宋早期车型都传出采用过高通手机芯片骁龙6系列,且这一批车机在网络上出现大量投诉,称该车型在实际使用中,频繁出现倒车影像弹出迟缓、无法弹出、导航语音播放卡顿、软件卡顿、闪退、死机,甚至车机出厂自带的抖音、爱奇艺、QQ等软件都无法正常打开使用的情况。

此外,2016年特斯拉Model S采用英伟达Tegra 3芯片。NHTSA 的调查显示,该芯片在长期使用后出现的MCU故障,导致后视摄像头、转向灯等安全功能失效,最终引发全球超百万辆汽车召回。

从时间来看,大约是在2020年到2022年期间,叠加疫情带来的芯片短缺,汽车制造商在过去数年间不得不继续加价争夺车规级芯片订单。所以大量消费级芯片上车是在这个时间段。以当前最先进的车机芯片高通8295为例,该元件是2021年消费级芯片骁龙888的车规级版本。驾乘者在智能座舱中对高清显示和操作体验感的要求与手机相似,这也促使更多制造商转向。

所以在那一个时间段,网上出现了许多文章鼓吹消费级车机芯片取代车规芯片是行业发展趋势。

此后,特斯拉后续推出的 HW3.0 系统果断采用定制化车规芯片,而比亚迪的汉、唐车型的后续新版本又重新用上了高通骁龙8295车规芯片。

问题七:为什么同等性能下,车规芯片比消费级芯片要贵?

答:车规芯片的成本高昂体现在以下几点:

极端温度要求:车规级芯片必须能够在-40℃至125℃的极端温度范围内工作,这要求芯片能够承受温差变化而不发生故障,增加了研发和测试成本。

抗振动和抗电磁干扰(EMC):车规级芯片需要具有更强的抗振动能力,以适应汽车运行过程中可能遇到的振动和碰撞。同时,它还必须具备较强的抗电磁干扰能力,以确保电子系统的稳定性和安全性。

冗余电路设计:车规级芯片通常需要额外的冗余电路和防护模块,例如,车规MCU内核需要集成错误校验(ECC)和冗余逻辑,而消费级芯片通常不需要这些设计。这些设计增加了芯片的复杂性和成本。

制造工艺和良率:车规级芯片通常采用成熟的制程工艺,但需要在专用的产线上生产且良率要求极高,通常小于1ppm。这使得车规级芯片的生产成本显著提高。

封装与测试:车规级芯片需要经历比消费级芯片更严格的封装和测试过程,如三温测试、振动测试等,测试时间是消费级的3到5倍。例如,车规级IGBT模组的功率循环测试成本是消费级的5倍。

生命周期成本:车规级芯片的使用周期较长,通常为10至15年,而消费级芯片的使用周期为2至5年。这意味着车规级芯片在使用过程中需要保证更高的可靠性和低故障率,以避免整车召回。

认证费用和风险溢价:车规级芯片需要通过诸如AEC-Q100等多重认证,而消费级芯片仅需满足基本功能标准。这些认证增加了开发和认证成本。

供应链安全:为了保障供应链安全,车企通常与芯片厂商签订长期供应协议(如10年供货),这要求厂商预留产能并承担设备折旧成本,这也推高了单颗芯片的价格。

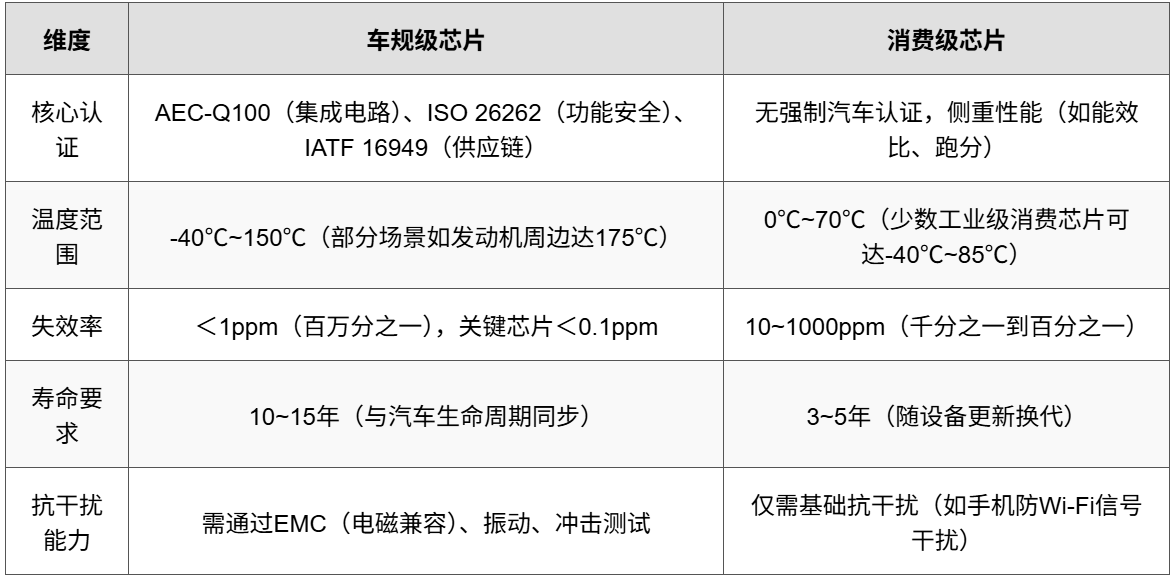

车规级芯片与消费级芯片对比,来源:与非研究院整理

点评: “车规级”到底重要吗?关键看车厂的把控和定位

文章写到这里,相信各位读者对于车上应该采用“车规级”还是“消费级”芯片已经有了自己的判断。我最后提几点我的看法吧:

首先我们应该同意,“车规级”是一个好词儿,要不然雷总不会在直播间反复宣传纸巾盒通过了严苛的测试,称得上“车规级”的纸巾盒。

但是另一方面,又有很多小米的支持者认为“车规级”座舱芯片不重要,“消费级”照样可以满足汽车智能座舱需求,甚至给用户的体验更好。那么问题就来了,到底“车规级”重要还是不重要呢?

第二点,应该说中国新能源车吸引到了小米这样的跨界科技公司进入,带来了很多活力。这些科技公司对于汽车产业的定义和需求必然相比传统燃油车发生了很大的变化。一个重大的变化是汽车设计周期的改变,以往新车型升级换代需要几年的时间,现在可能半年到1年就要升级一次。某汽车座舱方案设计公司的技术负责人对笔者表示,当全球汽车设计中心转移到中国,必然改变传统汽车行业的很多做法和规矩。比如用消费级芯片到车机,现在并不是什么很难接受的事情,这也是竞争白热化的必然。

第三点,到底是否要强制使用车规芯片?不用的话到底有没有安全隐患?

笔者认为,随着消费者对于汽车消费管理的逐渐成熟,总有一天将会更加重视安全和可靠性,同时愿意为安全买单。我们也期待法律法规在未来能对车机等非核心安全的功能区域有一个明确的描述,不要再这样保持模糊地带,给了很多汽车厂商过度营销和误导消费者的空间。笔者非常同意华为余承东在今年上海车展上的表态,“安全才是最大的奢华。” 我们也希望车厂多在“安全”这个领域内卷。

第四点,现阶段消费级芯片上车会否成为趋势?

我认为随着现阶段竞争的加剧,车用消费级用到车机芯片是一个趋势,很多车厂都会跟进,而且会复制小米的这种操作方式,用核心板来过车规认证。

比亚迪的策略值得关注,在海鸥、秦PLUS上确实用的骁龙625/665/680,但是到了汉L、唐L这一级别,就开始用回高通骁龙8295P了。但是到了比亚迪的豪华品牌仰望U8,用的也是高通的消费级芯片骁龙8 Gen1(SM8475)芯片,采用4nm工艺制造,最高主频为3.2GHz,配备16GB内存和256GB存储容量。

可见,是否采用消费级芯片,车厂考虑的因素会很复杂,也不会单纯的因为档次的高低而进行区分。

第五点,随着舱驾一体趋势的来临,车规级芯片终将成为强制需求。

目前自动驾驶芯片对于车规的要求是比较严格的,大部分需要同步满足可靠性(AEC-Q)、功能安全(ISO 26262)、质量(IATF 16949)及安全(ISO 21434)四维认证,并在算力、延迟、温度适应性等性能指标上实现车规级优化。

主流的自动驾驶芯片厂商在安全等级上都要满足ASIL-B,随着自动驾驶登记迈向L4/L5级,安全等级将演进到ASIL-D。

笔者认为,一旦未来普及舱驾一体的融合芯片,那么集成在一起的座舱芯片也跟着一起需要过车规认证了。

最后,笔者认为,AEC-Q认证只是一个入门的门槛,过了AEC-Q认证的芯片也不代表一定安全、可靠。最终这两点因素还需要经过时间来验证,由车厂来出具数据报告。对于国产车规芯片来说,经常面临的一个尴尬境地是,先有蛋还是先有鸡的问题。没有数据报告就进不了车厂供应链,上不了车就没有数据报告。所以归根结底,车厂认为“车规级”芯片重要,这个东西才重要。所以关键是看车厂如何定义汽车的用途,如果定义为交通工具,那么安全性和可靠性才是第一位的。那么车厂的企业标准就会强制要求过车规认证。

如果车厂将汽车定义为快消品,比如一台车5年更换一次,而非过去的15年更换,那么当然就不需要那么多车规级器件了。

来源: 与非网,作者: 李坚,原文链接: /article/1861242.html

芯耀

芯耀

3048

3048