国庆假期前夕,我们飞赴美国亚利桑那州,全程参与了Intel TECH Tour(ITT)盛会,见证了两大战略级处理器——面向客户端与边缘的Panther Lake、及用于数据中心处理器Clearwater Forest的盛大发布,并深入洞察了英特尔在AI时代的战略布局与底层创新。

本次大会的里程碑意义在于——两款处理器不仅是Intel 18A制程的首次亮相,给出了摩尔定律下半场竞争的最直观答案,更印证了英特尔对底层技术持续投入的前瞻性。并且,英特尔在大会上首次公开对AI战略进行了最系统、最深入的集中阐释。

这一系列动作,都指向一个清晰的信号:英特尔正凭借其多元基础架构,在AI规模化的浪潮中全力争夺话语权,以解锁更大的市场潜能。本文将对英特尔的AI战略、18A进展情况,以及两款最新处理器的创新进行深入解读,篇幅所限,将分为上下两篇来展开。

重申工程卓越立身之本,AI战略优先

Gartner发布的一项预测显示,到2028年,约80%的AI计算周期将用于“推理”而非“训练”。这标志着AI发展的重心从“创造模型”转向“规模化应用模型”。

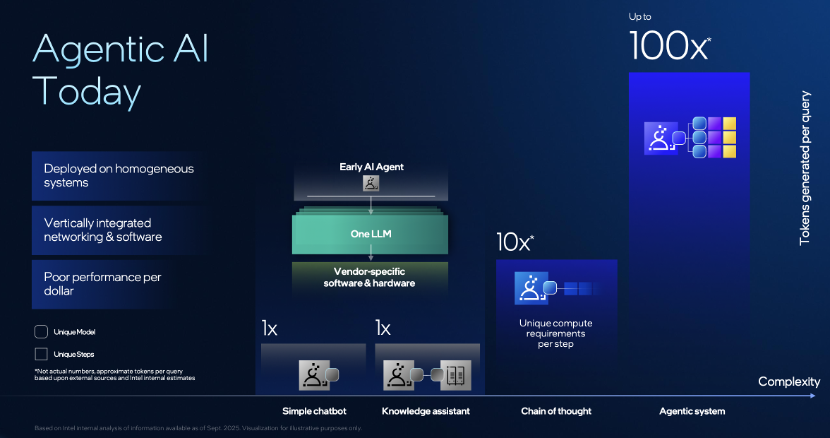

对此,英特尔方面认为,智能体AI (Agentic AI)是释放企业AI价值的关键途径。而这将经历三个发展阶段:首先是前沿AI(Frontier AI),主要集中于巨头级的、间歇性的大规模模型训练;其次是智能体AI(Agentic AI),每天运行数十亿次推理,涉及成千上万个不同模型协作,是未来企业级应用的主流形态;物理AI(Physical)是下一代愿景,最终实现与物理世界实时交互的推理。

AI趋势下,一个新的英特尔也在实现重塑:“工程卓越、创新重启、纪律性执行、以工作负载为中心的开发”——这四点定义了英特尔全新的企业身份和战略支柱,强调其正在转型为一个更专注、更高效、以客户实际应用需求为导向的科技巨头。

面对AI带来的规模化转型趋势,英特尔正在重新定义从AI PC、到边缘、再到数据中心的每一个技术栈层级。英特尔认为,未来AI竞争不在单一端,而是云端、本地、边缘协同,根据不同场景提供最优解决方案。英特尔的AI战略,强调云端与本地并重,并聚焦智能体AI。

英特尔方面指出,当前智能体AI的部署痛点主要集中在三方面:首先是部署在同构系统上,依赖单一厂商的专用硬件,缺乏灵活性;其次是垂直集成的网络与软件,这往往导致生态封闭,容易被“绑定”,创新受限;再就是性能不够优化,导致成本效益差。

由于早期的智能体AI往往是单一LLM,基于特定厂商的软硬件就可以实现简单功能。而随着智能体系统的演变,往往是由多个独特模型按独特步骤组成复杂工作流,复杂智能体系统每次查询生成的token数,甚至比早期应用高出100倍,这进一步放大了当前部署模式成本高、效率低的弊端。

这恰好为一种开放的、异构的、致力于优化系统级每美元每瓦特性能的计算架构创造了巨大的市场机会,而这正是英特尔整个AI战略旨在抓住的机遇。

英特尔的解耦之旅、创新之旅

长期以来,英特尔坚持在底层物理学和材料学上持续投入,这些技术是其长期竞争力的护城河,例如全环绕栅极晶体管技术RibbonFET、背面供电技术PowerVia、先进封装、光子技术等,共同支撑其技术发展,也为AI时代的创新筑牢了根基。

在最新的处理器产品Panther Lake和Clearwater Forest中,这些底层技术就体现出了独到的创新价值。

自2023年开始,英特尔几代产品开始了封装技术、制程工艺的解耦之旅,即不再生产单一、巨大的单片芯片,而是将大芯片拆分成多个更小的“芯粒”(Chiplets),再进行先进封装集成。在同一款产品中,不同功能的芯粒可以采用英特尔自家不同代工的制程(如Intel 4, Intel 3),甚至外部代工厂的制程,这提供了极大的灵活性和成本优化空间。

这一“解耦之旅”是英特尔应对摩尔定律放缓、追求更高设计灵活性和降低成本的核心手段。它使得英特尔能够“博采众长”,快速组合出满足特定市场需求的产品,在这一过程中,封装技术从Foveros 2.5D、EMIB向更先进的Foveros 3D Direct、EMIB 2.5D发展,制程工艺也从Intel 7向Intel 18A迈进。

也正是通过自上而下的系统架构创新(先进封装),与自下而上的物理基础突破(先进制程与供电技术)相结合的方式,英特尔为Panther Lake、Clearwater Forest和未来的AI产品构建强大的技术基石。

18A四季度高能量产,性能、功耗、密度均显著提升

最新宣布的Panther Lake和Clearwater Forest,可以说是英特尔多项巅峰技术的“集大成者”,是首代应用了Intel 18A制程的先进处理器,同时,还混合采用了Foveros 2.5D、Foveros 3D Direct、EMIB等多项先进封装技术。

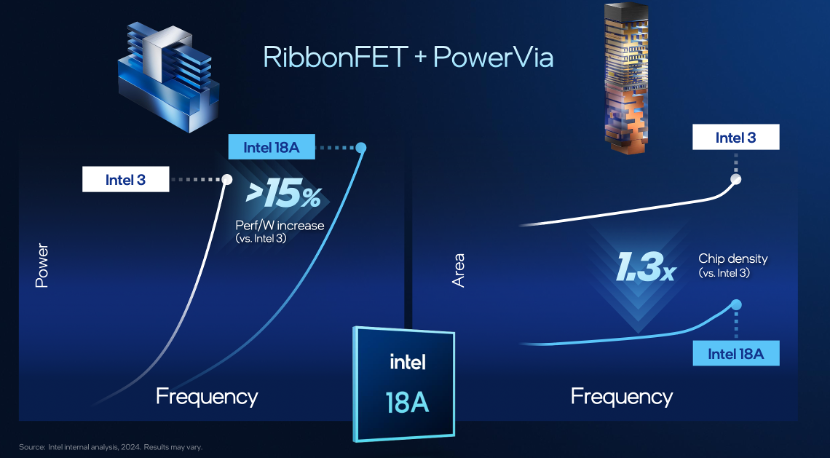

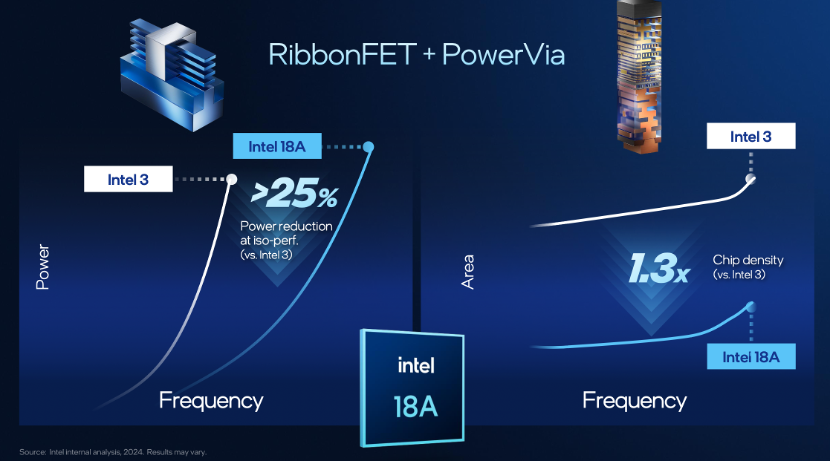

最值得关注的就是Intel 18A的量产,作为英特尔技术翻身仗的基石,它在性能、功耗和密度上都实现了显著提升,并且正被高效地转化为可量产、有竞争力的产品。18A是全球首个同时集成了RibbonFET和PowerVia两大技术的制程节点,这两项技术,一个从晶体管结构入手,充分释放晶体管潜能;另一个从芯片布线入手,扫清供电障碍,共同发起了对物理极限的挑战,支撑起了Intel 18A制程在密度和能效上的同步提升。

具体而言,RibbonFET全环绕栅极晶体管采用纳米级的带状硅通道,实现了卓越的栅极控制,能更精确地控制电流,减少漏电,从而在更小的尺寸下实现更高的性能和能效,为持续微缩晶体管提供了可能性。

PowerVia背面供电将供电网络从晶体管的背面引入,与正面的信号互联网络分离开,从而解决了芯片内部的互联瓶颈,实现了更高的密度和单元利用率,使得电力传输更高效、损耗更小。

RibbonFET+PowerVia的组合拳带来的强大效益也是立竿见影的:在相同功耗下,Intel 18A相比Intel 3可实现超过15%的性能提升;在相同性能下,Intel 18A相比Intel 3可实现高达25%的功耗降低;并且在密度提升方面,Intel 18A的芯片晶体管密度是Intel 3的1.3倍。

通过这些数据也可以看出,无论是追求极致算力(AI训练、数据中心)还是追求长续航(AI PC、移动设备),Intel 18A都能提供显著优势。而“性能”与“能效”的双双大幅提升,正是AI规模化扩展最需要的核心特质。

目前,18A已在英特尔两家美国晶圆厂启动生产,据称“相比过去15年的英特尔技术,拥有相当或更优的良率”,预计2025年Q4实现高产能良率目标。这也是英特尔芯片制造的里程碑——可以实现低于2nm级别的全栈研发、设计和制造。

了解了18A的技术概况和英特尔的技术路线后,下篇我们主要聚焦于数据中心首款18A处理器和首款18A客户端处理器产品。

来源: 与非网,作者: 张慧娟,原文链接: /article/1902172.html

芯耀

芯耀

1869

1869