今天就具体聊聊,MCU如何靠“价值”突围!内容有点多,请耐心读完。

下面我们从两个方向展开分析。

一方面,伴随家庭、汽车、工业场景中电子设备智能化持续升级,MCU作为电子设备的控制核心,场景对其CPU主频、存储、功耗等提出了更高要求。MCU头部玩家持续刷新产品性能,实现了更高的CPU主频、更大的存储、更低的功耗。

另一方面,随着AI时代的快速到来,我们所处的世界正在加速智能化,MCU作为“端边”AI入口,需要具备“深度思考与学习进化”的能力。因此,将更多功能集成,MCU+传感、MCU+连接、MCU+安全、MCU+AI等等。

一、性能持续升级:更高主频、更大存储、更低功耗、更先进工艺

1. 更高主频:实时处理数据量更大、支持算法更加复杂、并行处理多任务更多,推动CPU主频升级

随着汽车电子架构向域集中与中央集中化方向发展,域控器对计算力能要求显著提升,在车载信息娱乐、自动驾驶、底盘控制等场景,需要对多传感器(摄像头、雷达、超声波等)数据进行融合,实时运行路径规划、障碍物识别等算法。

工业场景对 MCU 的 “实时响应速度” 和 “多设备联动能力” 要求苛刻,需支撑复杂的工业控制逻辑与数据本地处理。需实现微秒级的控制指令响应,部分场景需集成边缘计算能力,本地处理设备运行数据(振动、温度等),实现预测性维护。

智能家居从 “单点控制” 向 “全屋智能联动” 升级,部分核心设备需高性能 MCU 支撑多设备通信、本地 AI 算法运行。智能中控屏、全屋智能网关等设备需同时管理 WiFi、蓝牙、Zigbee 等多通信协议,支持语音唤醒、人脸识别等本地 AI 功能。

一方面,汽车、工业、家庭等复杂场景对MCU计算能力要求提升,带动CPU主频向128MHz以上升级。另一方面,智能卡、轻量物联网终端对成本与功耗较为敏感,而对计算能力要求没有变化,因此主频32MHz市场份额保持平稳。

32Bit MCU较好的平衡了性能、功耗与成本,满足绝大多数场景需求,已经成为市场绝对主流,而在极致低成本与低功耗场景,4/8/16Bit MCU需求逐年减少。

2. 更大存储:采用MRAM与RRAM等新型存储,突破eFlash技术瓶颈

在消费电子产品中,智能手表需要存储字体、UI资源、用户的运动数据、健康数据等,无人机需要存储飞行日志、地图缓存、拍摄的照片和视频等数据。在工业场景,工业控制设备需要存储大量的设备参数、生产日志、故障记录等数据。在医疗场景,现代医疗电子设备功能越来越复杂,需要存储大量的医疗数据和程序。

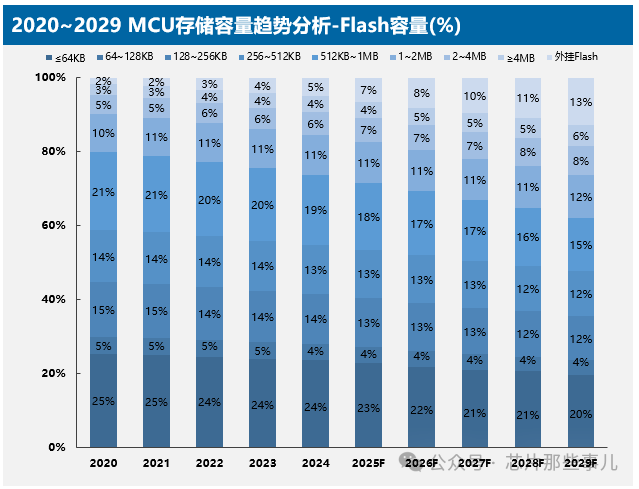

大部分MCU采用内嵌式eFlash工艺,仅部分指定场景需要将Flash外挂。当前eFlash存储容量仍以1MB以下“小存储”为主,2024年市场份额仍在七成以上。而汽车与工业场景4MB/8MB等大存储高性能MCU需求快速增长,因此,存储容量大于1MB的“大存储”MCU份额持续增长。

3. 更低功耗:MCU持续不懈的追求,1.8/1.2V逐渐成为主流

穿戴、便携、医疗植入、轻物联网等依赖电池供电的电子设备,对续航时间要求严苛。比如:TWS耳机、智能手环、智能手表等,这些穿戴设备体积小,电池容量通常只有几十到几百毫安时(mAh),而续航时间要求往往是几十小时甚至几天,这就需要MCU实现超低功耗。又比如:智能水表 / 电表 / 燃气表、野外传感器(如土壤湿度传感器、森林防火监测器)、无线烟感报警器等物联网设备,这类设备多部署在户外、地下等位置,无法接入市电,只能依赖电池供电,还需要支持5-10年续航,这类设备无法频繁换电池,这就意味着设备控制核心要实现极低的待机功耗。因此,更低功耗是MCU持续不懈的追求。

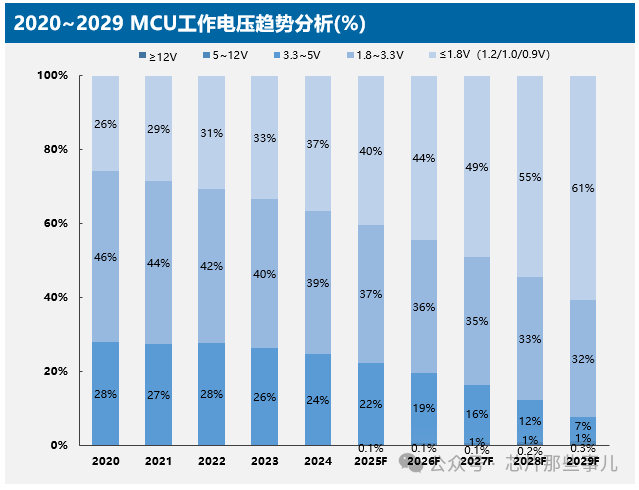

由于早期工艺与材料等限制,MCU工作电压以5V为主。随着工艺制程的升级迭代,3.3V逐渐成为主流,如今越来越多的MCU开始支持1.8V甚至更低的电压1.2/1.0V 等。同时,业内已经开始探索0.8/0.5V等更先进的技术与工艺。

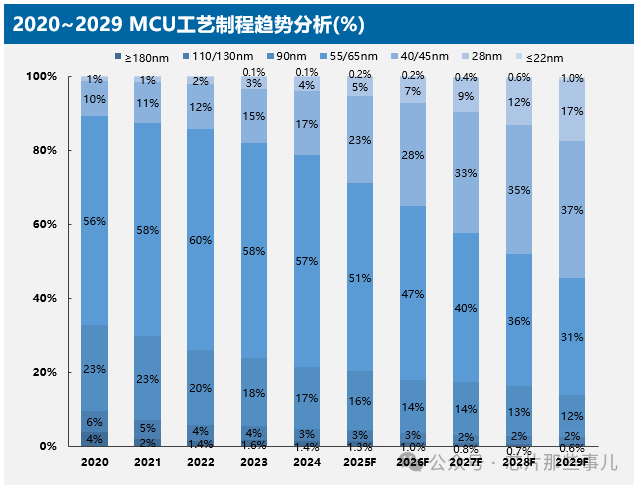

4. 工艺趋势:55nm成为主流,40nm加速渗透,高性能与低功耗驱动工艺向更先进制程升级

为了系统性地解决现代电子设备对性能、存储、功耗、成本和小型化等多维度需求的平衡,MCU工艺制程从90/110/130nm向55/40/28nm演进。意法半导体(ST)和恩智浦分别推出了18nm和16nm MCU,推动MCU工艺进入先进制程行列。

二、多功能集成:用MCU的功耗,实现近SoC的性能

MCU厂商充分发挥轻量与低功耗的核心优势,集成传感、连接、安全等功能,从而进一步拓展MCU的应用场景。

1.MCU+连接:构建物联网的“神经网络”

MCU+连接是物联网设备的绝对核心。除了最常见的Wi-Fi和蓝牙等短距离无线技术,还有4G/5G/NB-IoT等长距离无线技术,以及以太网、CAN等许多其他重要的连接技术,它们共同构成了物联网的“神经网络”。

短距离无线连接:Wi-Fi主要特点是高速率、高功耗,适合传输大量数据,直接连接互联网,主要应用于智能家居场景终端摄像头、冰洗空白电、电视等需要实时传输大量数据的设备。蓝牙技术特点是低功耗、短距离、点对点,蓝牙低功耗是物联网设备的主力技术,多应用于穿戴设备、智能门锁、鼠标键盘等设备。Zigbee的特点是低功耗、自组网、中低速,经常使用在智能家居传感器、工业传感器网络等场景。

长距离无线连接:4G/5G/NB-IoT主要特点是广覆盖、高功耗、高成本,主要应用于共享设备、金融支付、车联网等场景。LoRa的技术特点是超长距离、超低功耗、私有网络,多应用于农业传感器、环境监测等。

有线连接:以太网的主要特点是高速、稳定、高可靠性,需要布线,功耗较高,应用主要包括:工业自动化、安防摄像头、网络设备、需要确定性的控制场景。USB的特点是通用、高速、可供电,常用于设备调试、数据传输和充电,在消费电子、外设控制器、带PC连接的设备中广泛应用。CAN是汽车和工业领域的标准总线,主要特点是高可靠性、多主架构、抗干扰,主要应用场景是汽车电子、工业控制、机器人等。

2.MCU+传感:从分立到集成,降低功耗、缩小面积、丰富功能

传感器作为电子产品的“感知中枢”,广泛应用于消费电子、工业、医疗、汽车等领域。在智能化升级的驱动下,传感器在基本功能之外,开始越来越多地承担自动调零、自校准、自标定等功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理,这就需要其拥有越来越强的智能处理能力,也即朝着智能化的方向发展。MCU+传感主要包括MCU+触控、MCU+指纹识别、MCU+图像识别等等。

3.MCU+AI=AI MCU,MCU与AI技术的融合不断向更广泛的应用场景延伸

越来越多的应用场景需要AI功能,比如在智慧家庭里:AI MCU帮助智能空调、智能冰箱、智能门锁等智能家居设备能够识别用户的习惯和需求,自动调整家居环境,提高居住舒适度。又比如在智能汽车中:AI MCU赋能自动驾驶、智能座舱与车身控制全链条。AI MCU通过语音交互、环境感知等能力,同时高效融合雷达、摄像头等多源传感器数据,经过实时分析与快速决策实现车辆自动驾驶与座舱智能控制。正是AI技术的广泛渗透,进一步拓展了MCU的应用边界,作为AI在端侧与边侧设备落地的核心载体,通过MCU与AI技术的融合不断向更广泛的应用场景延伸。

AI MCU的三个核心优势:

优势一:算力升级。通过CPU指令扩展,或增加NPU、DSP,MCU实现了算力升级。传统MCU主打低功耗、低成本,但面对图像识别、数据建模等任务时力不从心。以智能家居为例,若想通过摄像头判断“是否有人在家”,传统方案需要依赖云端计算,不仅延迟高,还会产生额外流量成本;而集成AI的MCU能在本地完成图像分析,响应速度快,且无需依赖网络。

优势二:成本更优。MCU相较于MPU或FPGA更具性价比,采用MPU或FPGA将带来成本的大幅增加,同时还可能面临功耗过高、性能过剩等问题。AI MCU则能以接近传统MCU的成本,实现低算力场景下的智能需求,比如工业传感器的故障预判、车载设备的环境感知,这让它在批量应用中具备极强的性价比优势。

优势三:功耗更低。端侧与边侧设备往往依赖电池供电,因此产品对功耗要求敏感,比如智能穿戴设备、无线传感器。AI MCU具备低功耗、实时性、开发周期短等特性,正适用于对成本和功耗敏感的端侧与边侧智能设备。

三、AI时代:低功耗、可定制、生态开放的RISC-V将是最佳选择

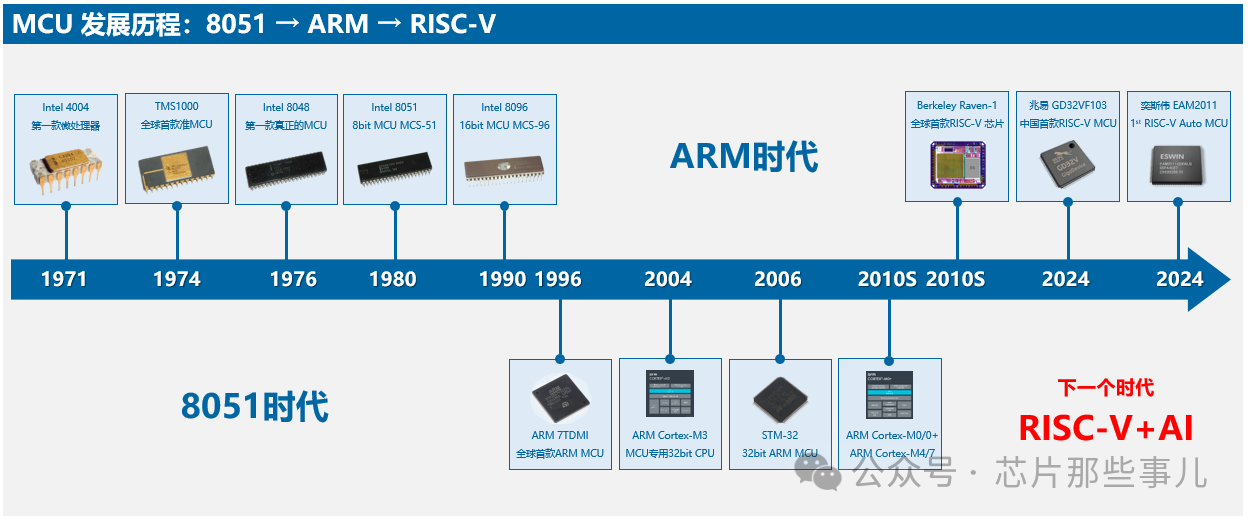

1.内核格局:一核主导,多核并存,RISC-V异军突起

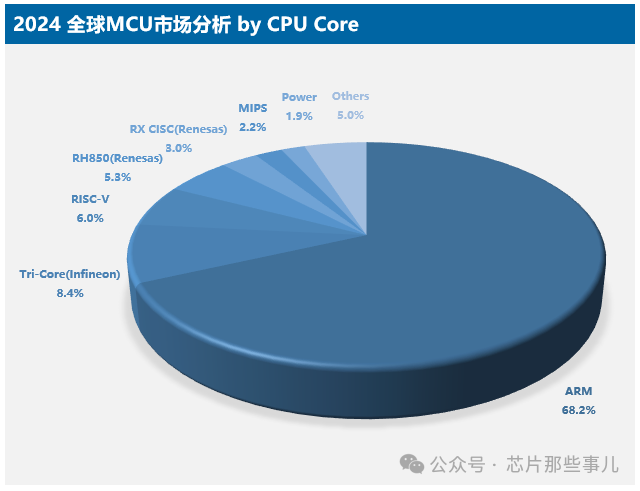

ARM在MCU领域布局较为完善,从超低功耗的M0/0+系列到高性能的M7系列,覆盖大部分应用场景需求,当前仍是市场主流,占比68.2%。瑞萨(Renesas)与英飞凌(Infineon)采用双核策略,即定制产品采用自研内核,通用产品采用ARM内核。近年,凭借低功耗、可定制、生态开放等优势,RISC-V在MCU领域异军突起,市场占比快速提升,2024年全球占比已达6%。

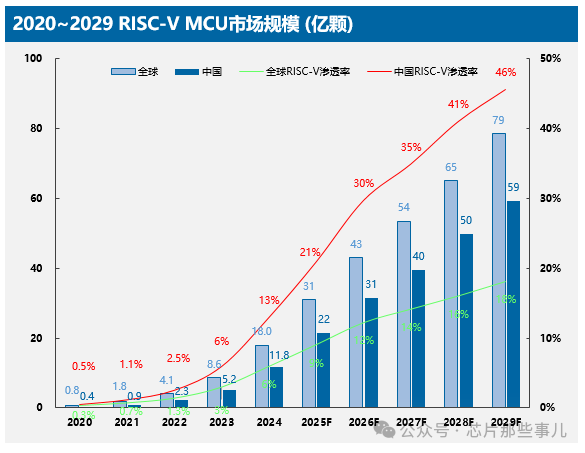

2.RISC-V快速渗透:五年内中国渗透率过半,全球渗透率18%

随着越来越多的厂商加入到RISC-V生态建设中来,RISC-V生态正在不断完善。未来五年全球RISC-V MCU将以34%的年复合增长率高速增长,到2029年全球RISC-V MCU年出货量将达到79亿颗,渗透率18%。中国RISC-V MCU市场年复合增长率略高于全球达到39%,预计2029年市场规模达到59亿颗,占全球75%。

3.RISC-V+AI:引爆MCU市场的“核聚变”

过去几十年,MCU市场在ARM架构的引领下稳步前行。然而,当“万物互联”走向“万物智联”,传统的技术路径正面临瓶颈:通用处理器难以满足AIoT场景下极致能效与专用算力的需求。而今,两大颠覆性力量“RISC-V与AI”正汇聚一堂,即将引爆MCU市场的“核聚变”。

这并非简单的技术叠加,而是一场“开放架构”与“智能应用”的深度共振与化学反应:

RISC-V是“解放者”:其可定制与生态开放的天性,打破了传统架构的授权束缚与设计枷锁。芯片厂商得以根据特定AI算法“量体裁衣”,设计专用指令与硬件加速单元,实现性能与功耗的极致优化。

AI是“赋能者”:端侧与边侧AI需求的爆发,要求MCU从“执行控制”转向“现场决策”。这催生了在终端进行实时推理的强烈需求,而传统的通用内核在能效上已不堪重负,必须引入专用的AI算力。

RISC-V的“可定制”与“开放生态”基因决定,其可以为特定的AI任务,去定制最合适的CPU核心,这就是RISC-V催生的“场景定义芯片” 模式,为智能家居、工业智造、智能汽车、高端消费电子等应用场景量身定制MCU。

四、RISC-V+AI :抓住历史机遇,中国厂商“换道超车”

当传统芯片巨头仍在ARM的架构内为百分比点的能效提升而努力时,以奕斯伟为代表的中国厂商已抓住“RISC-V原生智能”的历史机遇,率先实现了从“通用计算”到“场景智能”的范式革命。中国厂商布局的,不是一款产品,而是整个边缘智能的

未来生态。下面简要分析一下奕斯伟计算(以下简称奕斯伟)的RISC-V+AI战略。

奕斯伟的领先优势,源于其“技术-产品-生态”的闭环战略。我们可以将其战略分为三个阶段。

第一阶段:核心技术积累。根据场景需求定制RISC-V CPU内核,自研NPU、DSP等核心IP,为RISC-V+AI MCU产品研发打下坚实基础。

第二阶段:产品矩阵丰富。聚焦汽车、工业、智能家居等MCU核心应用场景,推出一系列EAM 20xx、EMU51xx等系列RISC-V MCU产品,建立了丰富的RISC-V产品矩阵覆盖多元需求。

第三阶段:应用生态建设。通过第一与第二阶段夯实底层硬件技术,通过“RDI聚力联盟”协同上下游生态企业共同建设完整的RISC-V应用生态。

通过三个层次战略演进,奕斯伟成功构筑了从底层核心到上层应用的完整竞争力,形成了坚实的竞争壁垒,同时确立了其在RISC-V + AI领域的领军地位。

在AI的加持下,MCU不再只是作为电子设备控制核心的“神经中枢”,而是成为具备深度思考与学习进化能力的“计算小脑”。MCU不再只是“单片机”,更是端侧与边侧AI的“第一入口”。

芯耀

芯耀

1342

1342

.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_128,h_96)

.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_128,h_96)