一、前言

天线在空间中传播的无线电波与金属导体中流动的电流之间进行转换。在早期通信系统中,天线通常非常简单,可能只是由导线构成的半波偶极子。我们通常每台收音机只有一个天线,用于发射和接收。随着无线通信的发展,无线工程师已经找到了在无线系统中部署多个天线以提高性能的方法。两项主要技术趋势——MIMO系统和相控阵天线,传输和接收5G所需的无线电信号。

二、多输入多输出(MIMO)

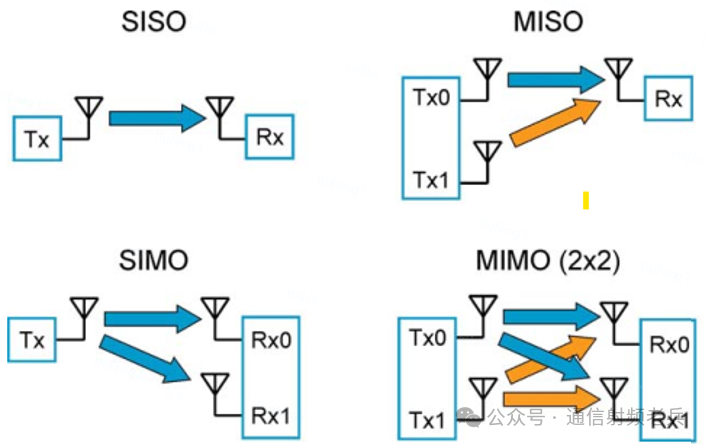

图1显示了发射和接收天线的四种配置。每台设备上有一个天线的基础系统被称为单输入单输出(SISO)。这是各种无线电应用中最简单且最常见的天线配置。添加第二个发射天线,就得到了多输入单输出(MISO)。将第二个天线放在接收器上,就有了单输入多输出(SIMO)。最后,在发射器和接收器上都使用多个天线,我们就有了多输入多输出(MIMO),这是我们将关注的配置。

图1. 这四种常见的无线电配置可用于无线通信系统。

为简单起见,图1中每台设备仅显示两个天线(称为2×2 MIMO)。这种方法已扩展到使用更多天线的场景。例如,WiFi-6最多采用8×8 MIMO,而5G会使用更多天线。

三、空间复用

MIMO利用空间复用技术,在不占用额外频谱的情况下增加信道带宽。这听起来似乎不可能,但该技术确实有效。许多无线信道会出现多径传播现象,即辐射信号从发射器到接收器会经过多条路径传播。这些多径的常见形成机制是无线电信号经山脉、建筑物或其他障碍物反射。

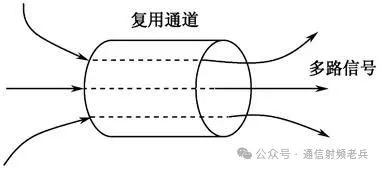

在SISO无线电系统中,当多个信号重新叠加时,多径传播往往会在接收器处造成信号失真。由于传播路径不同,这些信号在时间上会出现偏移,进而产生相消叠加,导致失真。MIMO则利用这种信道特性,通过这些不同路径发送额外信息。存在的多径越多,使用MIMO时的吞吐量就越高。实际上,如果不存在多径传播,MIMO就会失去优势,性能与SISO系统相近,如图2所示。

图2. 空间复用

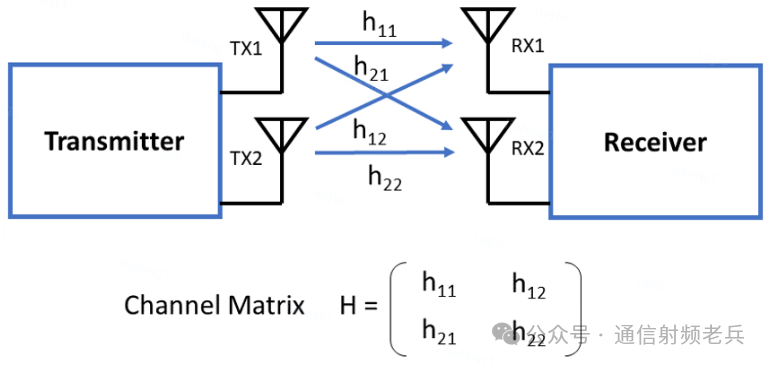

实现MIMO所需的信号处理极其复杂。图3展示了2×2 MIMO系统信道矩阵H的简化模型。信道矩阵以矩阵形式描述每个发射器/接收器对的信道特性。知晓(或至少估算出)这些信道参数,能让MIMO系统充分利用多径传播。

图3. 信道矩阵以数学方式描述所有MIMO天线之间的信号路径。

信道矩阵也被称为信道状态信息(CSI),即通信链路的已知信道属性,包括散射、衰落以及随距离产生的功率衰减。有些MIMO系统是开环的,需要接收器估算信道矩阵。更先进的系统则利用来自接收器的反馈,将CSI告知发射器。

理想情况下,CSI会实时更新,因为信道特性可能快速变化。系统中的设备可能处于移动状态,发射器与接收器之间的障碍物也可能出现或消失。理想状态下,CSI能完整、准确地描述从每个发射天线到每个接收天线的路径特征。但实际上,由于反馈有限、信道条件变化以及测量误差,实际的CSI会达不到这样的理想状态。

四、 波束成形

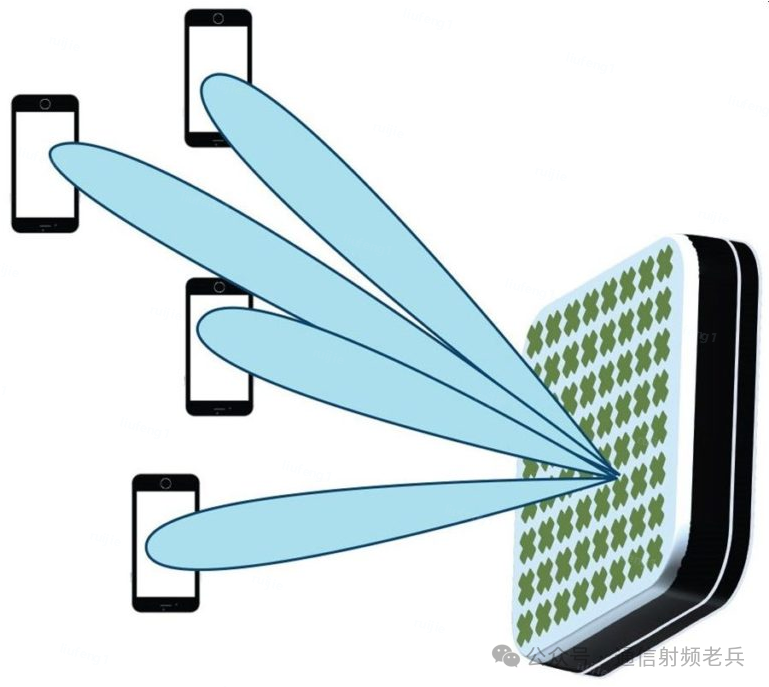

到目前为止,我们一直假设使用的是辐射方向图较宽的简单天线。无线通信的另一项技术发展趋势是相控阵天线(图4)的更多应用。相控阵天线由众多独立控制的天线组成,这些天线协同作用,形成特定的天线辐射方向图。通过调整输送到天线每个单元的信号幅度和相位,可在期望方向上使合成信号最大化。“波束成形” 这一术语就是用来描述相控阵天线的这种应用(此外,“波束控制(beamsteering)” 指对波束进行动态控制以优化系统性能 )。

图4. 相控阵天线通过调整幅度和相位将信号导向期望方向。

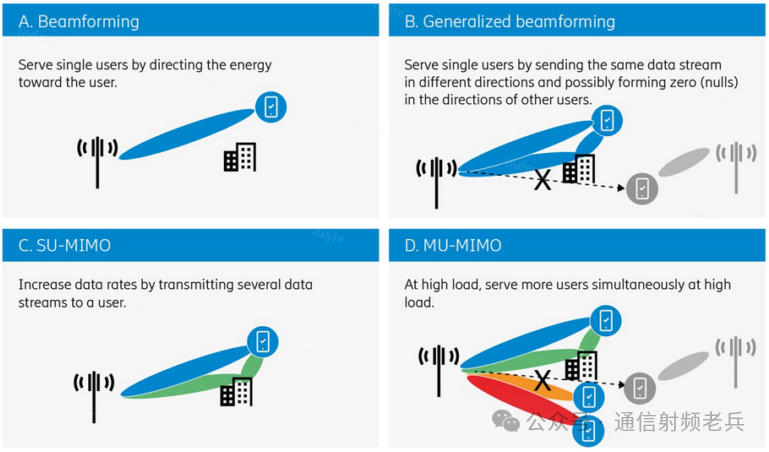

借助相控阵天线,我们能够把信号导向想要的方向,实现效果最大化。图5A展示了一个无线系统,其中基站收发台(BTS)与单个用户设备(UE)通信。基站收发台利用波束成形,使发往该用户设备的信号强度最大化(基础波束成形)。图5B呈现的是更通用的场景:基站收发台发射多个波瓣,在优化发往该用户设备信号的同时,朝着相邻小区内另一个用户设备的方向形成信号零点(零陷)。由此可见,天线辐射方向图可以有多个波瓣和凹口 。

图5. 波束控制的应用场景范围广,小到单个天线/接收器对,大到处理众多用户设备的基站。

如图5C所示,MIMO和波束成形可结合起来以获得更显著的效果。天线方向图可调整,从而优化MIMO所利用的多径传播。图5C中的系统显示一个用户设备(UE)由基站收发台(BTS)提供服务,这种情况被称为单用户MIMO(SU-MIMO)。图5D呈现的是多用户场景(MU-MIMO),多个天线波瓣为不同的用户设备提供服务。方向图中还可能存在信号零点(零陷),以降低来自相邻小区用户设备的干扰。显然,这种多用户MIMO场景会形成复杂的天线辐射方向图,以支持所有用户设备。要记住,用户设备通常处于移动状态,所以基站收发台需要实时进行调整。

图5绘制时聚焦于基站收发台向用户设备发射信号(下行链路 )。在上行链路侧也存在相应的挑战,即用户设备必须向基站收发台回传信号。

MIMO的核心是空间复用,借助信道中的多条路径来提升数据吞吐量。波束成形是一种额外的技术,无论是否结合MIMO,都可利用相控阵天线改善系统性能。这两种技术协同作用,将无线信道的性能压榨到极致 。

五、大规模多输入多输出(Massive MIMO)

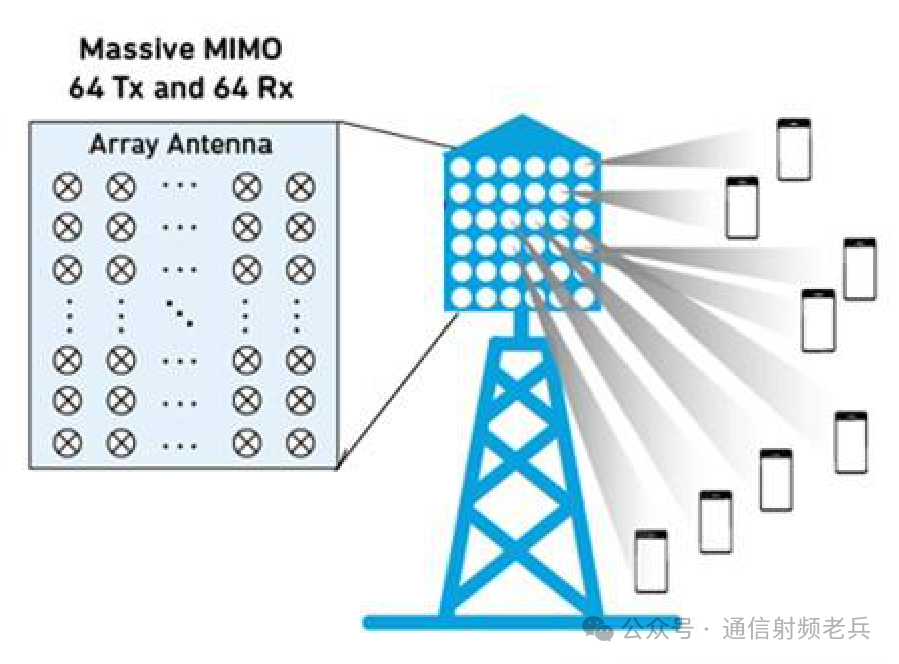

大规模MIMO是多用户MIMO的扩展,指基站天线数量远多于小区内用户设备(UE)的数量。通常天线数量约为48-64根,但在5G中,需要更多天线以使波束更窄,如图6所示。这使基站能够高效且精准地向UE传输射频能量。随着5G大规模MIMO在毫米波频段的部署,天线的物理尺寸得以减小,使其体积小巧、便于安装和维护。

图6. Massive MIMO。

大规模MIMO的优势:

- 容量提升:无需额外频谱即可倍增无线连接容量,未来可能实现50倍的容量增长。

- 性能优化:天线数量越多,信号路径越多,数据速率和链路可靠性越好。

- 高频段适应性:对高频段传输的设备响应更灵敏,可改善覆盖(尤其室内信号)。

- 抗干扰能力:比仅用少量天线的系统更能抵抗干扰和故意阻塞。

- 波束成形协同:结合波束成形技术,可精准分配频谱(传统网络在密集区域易出现性能瓶颈,而大规模MIMO能更智能高效地处理频谱分配,使网络数据速度和延迟更均匀)。

六、在毫米波频段的应用

5G需要更高的带宽,高达800MHz至2GHz。当前低于3GHz的蜂窝频段无法支持更宽的带宽,因此实现5G的唯一途径是将系统迁移到更高的频段。具备这一潜力的频段是毫米波频段,因为下一代5G蜂窝网络有望在网络容量、数据速率和延迟方面实现提升。

在毫米波频段部署用户设备(UE)与基站之间的链路面临诸多挑战。一个主要挑战是理解毫米波的路径损耗特性,尤其是5G链路行为、路径损耗和链路预算。

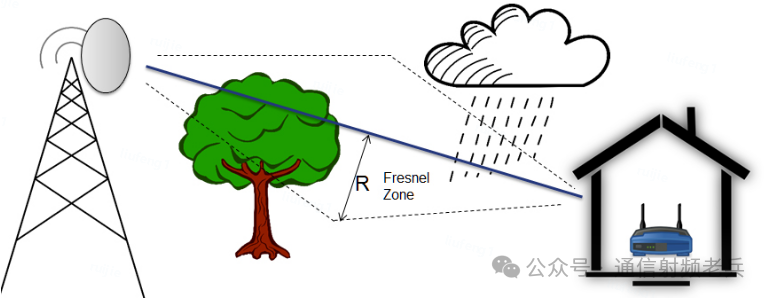

点对点微波通信要求传播路径与地面最近障碍物之间保持净空,这由菲涅尔区理论支配。5G网络的天线高度将低得多,可能导致显著的传播阻塞。此外,雨衰、阴影损耗、植被、大气吸收和湿度引起的额外损耗将影响5G毫米波链路预算(图7)。

使用具有扩展范围传输分析(ERTA)功能的手持式微波分析仪可帮助测试这些传播损耗。ERTA需要两台手持式微波分析仪建立连接:一台作为发射器,另一台作为接收器。通过每台设备上的触发器同步测量,并使用以太网连接设置频率范围和捕获数据,可实时记录、回放和导出数据用于后期分析。

菲涅尔区:发射天线与接收天线系统之间及周围的区域,用于分析波的强度。

图7. 菲涅尔区示例,以及天气和植被如何影响5G毫米波链路预算。

总结:

5G通信中,MIMO与相控阵天线技术至关重要。MIMO借空间复用提升数据吞吐量,波束成形精准控制信号方向,二者结合优化无线信道性能。大规模MIMO在5G毫米波部署中,以多天线缩小波束、增强容量与抗干扰力。尽管毫米波频段面临路径损耗等挑战,但相关技术推动5G向高速低延迟发展。

芯耀

芯耀

2410

2410