东盟片区介绍

东南亚国家联盟(ASEAN,简称“东盟”)在全球经济与地缘政治格局中扮演着日益重要的角色。作为一个充满活力的经济联合体,东盟凭借其独特的地理位置、庞大的人口红利和不断深化的区域一体化进程,正成为全球贸易、投资和供应链网络中不可或缺的关键节点。

东盟地处太平洋与印度洋的交汇地带,扼守着全球最重要的海上贸易通道。其中,马六甲海峡作为连接东西方海运的生命线,承载了全球近三分之一的海上贸易量 。这一独特的地理禀赋使东盟成为连接中国、日本、韩国等东亚制造中心与印度、中东、欧洲等市场的天然枢纽 。新加坡、巴生等港口构成高效率航运枢纽,使东盟在东亚制造与欧洲—中东—印度市场之间扮演“中转与集散”的双重角色。这一地理资产在供应链多元化与“China+1”趋势下被持续放大:企业可在贴近中国上游的同时,分散地缘风险并优化成本结构。

以《东盟互联互通总体规划2025》为牵引,东盟各国正改善海关效率、基础设施与跨境走廊。其中新加坡保持一流物流水平,泰国、马来西亚、越南等国正在持续追赶。以产业分类来看,柬埔寨、老挝、缅甸等国仍以农业为就业支柱,但总体占比逐渐下行;马来西亚、泰国、越南等国深度嵌入电子与汽车全球链条,制造业从劳动密集向技术密集过渡;新加坡、菲律宾、泰国则服务业占比高,金融、IT与现代物流反哺制造升级,形成“制造+服务”耦合竞争力。

值得注意的是,半导体产业正成为验证东盟“能力高地”的试金石。2024—2025年,新加坡宣布超180亿美元相关投资,马来西亚2025年一季度披露新增项目约630亿林吉特,越南、泰国、印尼相继推出国家级战略,形成先进封装、测试与配套材料设备的“多极竞争”。政策激励(税惠、补贴)、区位(承接亚洲链条)与要素成本(劳动力、土地)叠加,使该地区在全球供应链重构中承接更高环节的分工。

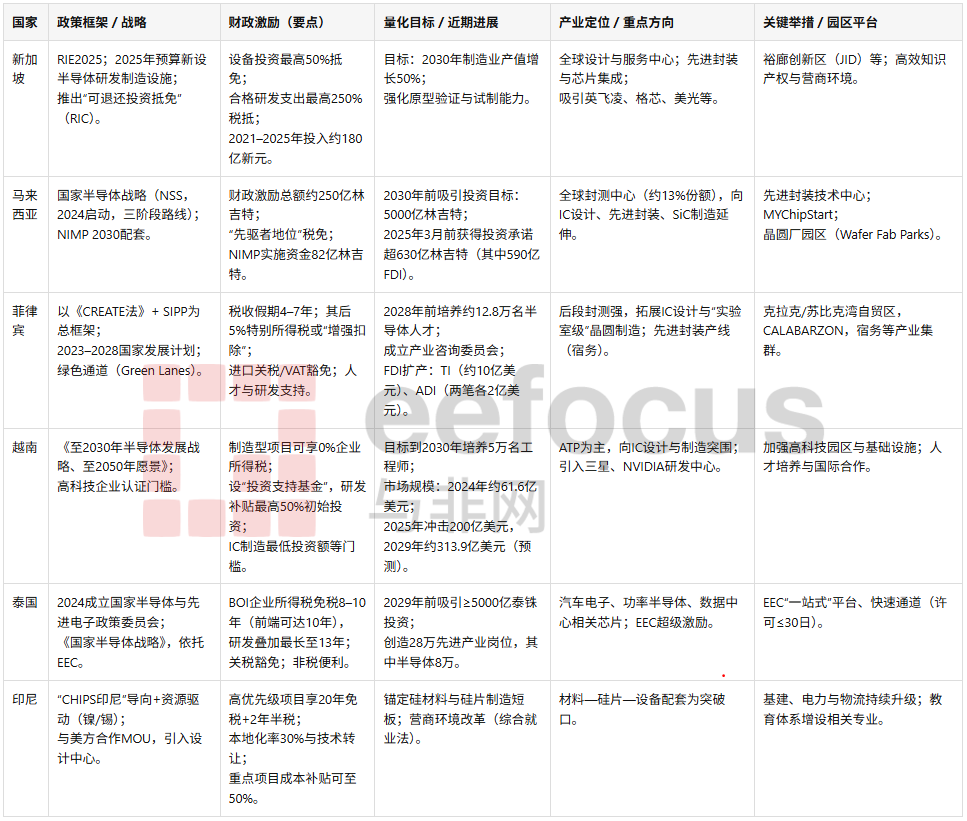

东南亚半导体相关产业政策优势

东南亚并非单一市场,而是由不同比较优势拼合的“多核体系”。

从政策工具、产业定位到投资落地,东南亚正在形成一个“同频竞速、各有侧重”的半导体新版图。各国中新加坡与马来西亚构成第一梯队:前者以制度与研发平台为核心,以“可退还投资抵免”与原型试制能力增强对高附加值环节的吸引力;后者则在国家半导体战略(NSS)下,从既有的OSAT优势出发,以明确的三阶段路径与大体量财政激励,向前端制造与先进封装纵深推进。

菲律宾、越南、泰国与印尼形成第二梯队,但路径迥异:菲律宾在封测基本盘上“向上摸高”,通过CREATE法与SIPP叠加、绿色通道与人才工程,补齐研发与先进封装产线;越南以税率与补贴“组合拳”换取设计与研发能力突破,叠加中长期工程师培养目标,试图从ATP向上游延伸;泰国以BOI/EEC的分层税惠与快速通道,将汽车电子与功率半导体确立为国家级优势方向;印尼则以资源禀赋为抓手,围绕硅材料与硅片制造补链,同时以长期税假、本地化与技术转让条款锁定产业“根系”。

税收政策与行政成本

对于半导体产业来说,税收与补贴是入场券。新加坡以RIC与研发抵扣形成“轻资产、高附加值”的吸附场;马来西亚则以约250亿林吉特激励池与“先驱者地位”税免,为资本开支与扩产提供“硬着陆”保障;泰国的BOI将CIT免税做成“梯级系统”,前端可享10年、研发叠加可达13年,并以EEC超级激励和审批提速强化“时间红利”;越南给出制造环节0%企业所得税与最高50%的研发补贴,明确以财政杠杆换技术迁移;印尼给出更长税假(20+2年)与项目成本补贴,叠加本地化与技转约束,确保“有技术沉淀、有产业粘性”;菲律宾以4–7年税假+5%特别税或增强扣除构建“成本—效率—持续性”的折中方案,同时用Green Lanes在行政成本上“再减一刀”。

除了税收,还有从“单点优惠”走向“平台化的能力”:新加坡通过国家级研发制造设施与JID,强化原型/试制/试验验证的“公共底座”;马来西亚以先进封装技术中心、Fab Parks与MYChipStart,试图把孤立项目汇聚为“可复制”的生态;泰国用EEC做集聚化与一站式服务;菲律宾把政策、园区与国际合作串接,形成“封测—研发—先进封装”爬坡通道;印尼与越南则在“硬件底座”(电力、园区、海港)与“人力资本”(人才KPI)上布局长期能力。

产业分工:由“后段集聚”向“全链条拼版”

目前东南亚区域内,仍以半导体后段封测为“共同母体”。马来西亚稳居全球封测重镇,新加坡以设计/服务与先进封装试制形成“高地—跳板”双重角色,菲律宾依托TI/ADI多年耕耘在QFN等主流封装与量产管理上具备深厚经验。演化的关键在三处:

1)先进封装成为区域“共识型高地”。马来西亚配套技术中心;菲律宾落地宿务薄型封装的“高生产力产线”,以自动化与材料纯度管理驱动产能与良率跃升;新加坡以研发制造设施承接小批试制与验证,降低企业切换成本;泰国以车载/功率半导体为牵引,推动智能封测的本土化能力。

2)前端切入的路径分化。马来西亚通过Fab Parks与高额FDI目标直接“拉晶圆厂”入场;新加坡强调以原型与研发设施连接全球代工生态;越南更务实,以设计与人才先行,制造以中长期为目标;泰国在EEC内对前端给予更长税免换取关键能力;印尼主攻硅材料与硅片,意在补齐“源头型短板”。

3)设计能力是“高阶位移”的关键变量。新加坡天然强项;马来西亚以MYChipStart孵化本土设计公司并在第二阶段提出“整合进入先进晶圆生态”;越南把“无资本门槛+本地工程师”的设计认证作为制度入口;菲律宾以ADI 300mm功率器件原型中心为“设计—工艺”融合样板,逐步搭桥到制程与制造知识。

人才与研发:从“数量KPI”到“结构与阶梯”

要发展半导体高科技产业,人才是最大共识瓶颈。马来西亚提出培养6万名高技能工程师;菲律宾设定到2028年12.8万人的宏大目标;越南定下2030年5万人的量化指标;泰国给出8万半导体人才需求。真正的挑战在结构与梯度:先进封装与车规半导体需要跨学科工程力(材料学、化学、热学、可靠性);面向前端与设备的研发需要设计—工艺—测试—良率—制造的跨域协同。新加坡通过“研发制造设施+高校+企业”建立“原型—试制—转量”闭环;马来西亚用技术中心与Fab Parks叠加产业导师与企业合作,构建“进阶阶梯”;菲律宾把“学院—企业—国际合作”三点打通;越南通过认证把企业培训义务“写进门槛”;印尼则在法案、补贴与课程设置上强调“长坡厚雪”。在短期,区域的人才缺口仍将是制约投资兑现速度的关键变量。

FDI与供应链韧性:项目落地验证“政策含金量”

马来西亚拿出>630亿林吉特承诺,显示其“封测—先进封装—前端过渡”的叙事被国际资本认可;菲律宾的TI/ADI持续扩产与研发升级,验证了《CREATE法》与园区通道的有效性;泰国以EEC快速通道压缩行政周期,把“时间即成本”的优势显性化;越南在AI/IC设计人才培养与研发基金上“超配”,以换取上游环节的“可迁移性”;新加坡继续以“少而精”的标志性平台增强边际吸引力;印尼则以超长期税假与成本补贴屏蔽“先期不确定性”。从供给安全角度看,区域的投资组合正形成“多点冗余+分工互补”:封测与先进封装可在马来西亚/菲律宾/泰国多点分担;设计与试制在新加坡/越南提升灵活性;材料与硅片在印尼开辟“上游锚点”。这对于全球客户分散地缘与单点风险极具吸引力。

投资区域建议

对半导体企业投资来说:

若以先进封装/车规功率为主,可优先评估马来西亚(技术中心+产业深度)与泰国(车规生态+EEC效率);

若以设计/原型/小批试制为主,可重视新加坡(RIC+原型设施)与越南(设计门槛低+工程师培育);

若谋求成本敏感的量产封测,菲律宾(成熟封测+Green Lanes+FDI验证)具备“性价比—可扩展”组合;

若布局上游材料/硅片,印尼的长期税假与成本补贴提供“风险对冲”,但需同步建设合规与本地化能力。

对金融与产业资本建议

以马来西亚/菲律宾承担封测与先进封装产能,新加坡/越南承接设计与试制,印尼承接原材料与硅片,泰国承接车规与功率链路,实现“功能解耦+风险对冲”。

当前阶段,政策竞赛仍将持续,但真正决定胜负的,是把税惠转化为可复制的产业能力平台、把单点FDI转化为可持续的本地生态。在“激励—合规—能力”三角中,新加坡与马来西亚已率先形成清晰的结构性优势;菲律宾、泰国、越南与印尼分别沿着“封测升级—车规牵引—设计突围—材料上游”的轨道加速跟进。未来五年,谁能在基础设施SLA、人才结构升级与ESG治理上率先跑通闭环,谁就更有机会成为全球半导体产业链的“第三极”关键支点。对于寻求确定性的投资与产业方而言,在东盟做“分布式布局+功能解耦+ESG内生化”,将是最具韧性的长期策略。

东南亚/东盟各国半导体产业政策,来源:与非研究院整理

东南亚各国半导体投资门槛,来源:与非研究院整理

东南亚各国半导体税收政策对比,来源:与非研究院整理

东盟各国半导体产业布局及投资现状

东南亚半导体产业宏观指标,来源:与非研究院整理

2023年,东盟半导体出口额约2688亿美元、占全球23.6%,既是存量优势的体现,也是承接全球供应链再平衡(冗余与备份)战略的外在表征。2020–2023年累计约183亿美元的相关投资,叠加自2020年以来欧美企业的显著加码,正在将马来西亚、新加坡、越南塑造为“高景气三角枢纽”,泰国、菲律宾与印尼则分别在PCB/HDD、后端网络与材料—后端链路上形成差异化定位。

东盟之所以具备承接增量投资与高端环节的基础,核心在于两个“锚”——外向型的大规模出口与全球约30%的封测份额。前者意味着成熟的贸易与通关体系、深度参与全球价值链;后者意味着可复制、可扩展的工程化能力与制造纪律。这种“量—能”结合,为先进封装的导入与特种工艺的落地提供了罕见的转化平台。

AFISS带来的制度协同与流程对齐,正在持续降低跨境运营的制度性成本:从认证互认、通关提效、到园区级SLA管理与人才/认证体系的梯度扩容,东盟在“工程—质量—交期”三角上的可信交付能力被系统性增强。换言之,东盟过去的“成本优势”正在让位于“确定性优势”。

东南亚各国产业分工与重要项目,来源:与非研究院整理

2020–2025年间,欧美企业显著加码东盟,背后是政策“推拉”效应与企业多地分布式风险管理的合谋。CHIPS Act与BIS规则在“推”的一侧,对华先进技术环节形成严格约束,促使部分敏感工序与增量项目外溢;在“拉”的一侧,美国与欧洲的补贴与“护栏条款”驱动企业重整全球产能与路线图,将东盟视为“安全地带”的承接地与配套地。这一趋势的产业结果是:高端封装、特种晶圆(SiC等)与R&D平台——在东盟形成了稳态的投资主题。

1)马来西亚:先进封装与功率半导体双轮驱动

马来西亚的优势是“厚实的后端+完整的配套”,而路径选择是“先进封装+第三代半导体”。英特尔在槟城/居林推进的约70亿美元Foveros先进封装项目,既锁定了马来西亚在AI与高性能计算代际演进中的位置,也为本地供应链导入更高的良率与洁净度标准。英飞凌在居林建设的200mm SiC晶圆厂(累计投资上看约56亿美元级别,分期推进),更是把马来西亚从“后端强国”直接拉向第三代半导体的全球主舞台。

从项目结构看, “前端(SiC)+后端(先进封装)”的协同,为马来西亚打开了设备、材料、工艺工程等“中间地带”的产业缺口;NSS(国家半导体战略)用十年期投资与税收工具把方向锚定在先进封装与功率半导体,叠加ARM/Altera等在设计与人才侧的加码(如ARM与政府达成2.5亿美元合作、培养1万名工程师),使“制程—封装—生态—人才”形成合力。挑战在于:尖端逻辑(≤14nm)仍无确定性落地,英特尔90亿美元晶圆厂计划推迟也提示了资本强度与人才深度对先进制程的高门槛。

2)新加坡:资本—技术—制造的“稳定器”

新加坡在半导体体系中的“枢纽”角色表现为四件事:300mm成熟/特色产能、先进封装平台、设备材料集聚、高质量IP/合规环境。格芯扩建、联电新厂、世界先进与NXP合资,以及Siltronic斥资约20亿欧元新建300mm硅片工厂,构筑了“从材料到晶圆”的稳固底座;美光约70亿美元押注HBM相关封装与Silicon Box的先进封装项目,则把Chiplet/系统级集成引入新加坡的产业“高地”。这套组合拳的逻辑是:以成熟/特色制程满足汽车、电源管理、RF与工业物联的持续需求,以先进封装承接AI时代的“系统级性能提升”,并以设备/材料平台形成“贴身供给”的产业闭环。

新加坡的约束在于土地与成本,但其“高附加值+极致效率”的组织能力,能够把资本开支与人效做出全球最优解。WSTS所描绘的2024–2025年全球增长,也为其订单与扩产提供了宏观背书。

3)越南:从ATP出发的“工程–设计”跃迁

越南以安靠、英特尔、Hana Micron Vina等项目构建封测底盘,同时引入BESI等设备供给,形成“工厂—设备—人才”的基本单元。更重要的是,Marvell与Synopsys等在越南设立研发/设计中心,意味着越南正在打通“工程服务→部分设计”的通道;FPT Semiconductor与Viettel等本土主体的萌芽,为未来本地化IP与定制化设计提供了起点。短板同样清晰:前道几乎从零起步,需要长期资本与工程代际的爬坡。

4)泰国:以PCB/HDD为锚,切入功率后端与SiC

泰国的比较优势在PCB与HDD,以“可见的供应链—设备—材料配套”形成成本—效率的组合拳。“Thailand 4.0/Industry 5.0”与最长13年的企业所得税减免,为电子制造与封测扩张提供政策确定性。英飞凌春武里功率模块后端、索尼新厂、富士康FITI的设备模块项目与FT1(Hana×PTT)计划中的SiC晶圆厂,组合成“后端强化+SiC前道探索”的两条腿。与马来西亚、新加坡相比,泰国在设计/材料/设备核心环节仍偏弱,先进封装仍在孵化,但政策与产业底盘足以支撑“追平式进位”。

5)菲律宾:电子出口引擎与后端网络的稳定器

菲律宾电子品占出口的50–60%,封测与IC设计积累深厚。英特尔、TI、安森美、Microchip等在地的长期网络,使其成为“后端稳定器”。未来的路径在于:用高良率+高交付稳定性继续做强后端,同时在特定模拟/分立/电源管理设计上形成可复用的工程资产。

6)印尼:资源—后端的差异化棋路

印尼的“变量”在资源端:高纯硅砂带来材料—初级制造的潜在纵深。短期以后端为先(英飞凌巴淡年产4.5亿件为标杆),中期在Batang园区承接更大体量项目,长期则以限制原材外运+鼓励本地加工的政策,尝试打通“资源—材料—后端—(远期)前端”的路径。挑战在人才/基建/供应链复杂度,但凭借2.7亿人口的终端市场与“中国+1”的结构性机会,印尼在2030年前在东盟后端版图中占一席之地是可期的。

东南亚各国发展半导体主要挑战?

东南亚各国发展半导体面临的挑战与机遇,来源:与非研究院整理

从东南亚各国现状来看,菲律宾的主要挑战是能源与基础设施,其工业电价高、供电波动大,加之港口与交通滞后,直接卡住了半导体制造对连续性与洁净物流的硬性要求。人才层面虽有“12.8万人才培养计划”等举措,但短期内工程师与熟练技工断档依旧明显;上游与关键材料设备依赖进口,使其对全球扰动高度敏感。因此,菲律宾的优先序应当是“电力/港口等底座→人才与培训→供应链本地化试点”:一方面以可再生能源并网与园区级电力SLA降低成本与波动,另一方面通过校企联合提升技能结构,并用“实验室晶圆厂+研发中心+化工混配”三件套,逐步抬升本地含量与抗风险能力。

越南的最大瓶颈在高技能人才与价值链位置的“锁定效应”。长期围绕ATP环节形成的路径依赖,决定了其在全球分工中的议价能力与收益弹性偏弱;本土研发与核心技术薄弱,又放大了对外资技术溢出的依赖。要避免“只扩量不升维”,越南需要以“少而精”的示范路线拉动跃迁:比如围绕重点场景建设“设计+封测协同”的小规模联合线,用实际交付倒逼课程改革、企业实训与国际合作,同时持续补强电力、工业用水与物流,使产线具备稳定爬坡与良率改善的基础条件。

泰国则呈现“需求牵引+政策窗口”的双轮驱动格局。“中国+1”促使跨国公司分散产能,汽车产业与EV转型形成了稳定的内需底盘,叠加AI与数据中心投资,带来对功率半导体、先进封装与AI相关器件的新增需求。制约在于上游技术鸿沟、高端人才供给与区域竞合压力。泰国的策略应聚焦“用需求塑造供给”:围绕车规与功率器件打造应用导向的本地集群,同时设立面向研发与先进制造的高端人才通道与奖学金/联合实验室机制,以分阶段技术引进缩短与台/韩/新的差距,并通过可预测、成本可控的激励体系在区域竞合中形成差异化吸引力。

在区域层面,东南亚面临“基础设施—人才—政策协同”的三角挑战。电力与水的确定性直接决定良率与交付SLA,最佳实践是以园区为最小单元,明确并网容量、储能与水循环的SLA指标;人才缺口需以国家级培养指标与校企联合实训同步推进;政策端要处理CHIPS法“选边”外溢与AFISS一体化早期磨合,尽快在ESG互认、跨境通关与认证协同上打通关节。总体而言,谁能最先跑通“政策红利—园区能力—人才供给—合规体系”的闭环,谁就能把项目承诺转化为可交付产能。短期看,泰国凭借“内需+新基建”具备承接外溢的优势;中期若越南补齐高技能人才并形成示范线,有望向设计/研发延伸;菲律宾一旦电力成本与稳定性拐点确立,同时推进本地化研发与材料混配,后端产能释放与韧性提升将更为可期。

东南亚半导体崛起对中国产业影响?

2025年,马来西亚以东盟轮值主席国身份推动的“东盟一体化半导体供应链框架”(AFISS)浮出水面,释放出从“各自为战”转向“协同一体”的明确信号。AFISS的目标是把东盟整体定位为全球半导体的制造与创新枢纽;通过统一对外沟通与行业标准协调,提升对国际资本与技术的吸引力;以人才、基础设施与技术协作为抓手,推动区域产业向设计、制造、设备与材料等高价值环节延伸。

笔者认为,AFISS对中国的挑战并非只在“订单和人才外流”,更关键是“制度性成本差距”和“承诺能力”分水岭。AFISS把多国产能、认证体系与洁净物流耦合起来,形成可审核的交付体系,传统以单点低成本取胜的模式被“规则与流程”的可验证所替代。若不能在功能/信息安全、可靠性、洁净物流等关键维度与国际/区域标准实现互认,隐性制度成本会在大客户面前转化为议价劣势。

中国应对的主线应当是把外部压力转化为内部治理。更积极的一步是主动参与AFISS相关议题:依托中国—东盟现有渠道设立产业对话与技术工作组,把互认、合规、质量与人才培养变成“共同语言”;鼓励有能力的设计、封测、成熟制程与材料/部件企业在马来西亚、越南、新加坡设点,采用本地化合规与透明管理,缩短链路、直接对国际客户承诺SLA;同时以产业基金与市场化资金参与东盟材料、设备、设计与服务企业股权,获得一线产业洞察与长期协同通道。

最后,笔者认为中国和东盟国家在产业上是互补大于竞争,完全不必陷入“此消彼长”的零和竞争,而可走向“分工+互认”的正和格局。

来源: 与非网,作者: 李坚,原文链接: /article/1913599.html

芯耀

芯耀

454

454